「東京駅の村松です」――2012年の東京駅3Dプロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』を手掛けて以来、ネイキッド代表・村松亮太郎さんの代名詞になっている。今やイルミネーションの定番となった「プロジェクションマッピング」を全国に広めた立役者であるが、本人は「あくまでも表現の一つであり、プロジェクションマッピング屋さんではない」と言い切る。では、ネイキッドとは一体どんな会社なのでしょうか。今回のキーパーソン・インタビューでは、村松亮太郎さんの俳優デビューの過去からクリエイティブカンパニー「ネイキッド」の設立までの経緯、さらに昨年末に渋谷エリアで実施した展覧会『SWEETS by NAKED』(表参道ヒルズ)と、『TOKYO ART CITY by NAKED』(渋谷ヒカリエ)を振り返り、じっくりと語ってもらった。

マックとの出会いをきっかけに、俳優から映画づくりへ

_そもそも俳優をされていたそうですが、何をきっかけに俳優さんを志したのですか?

映画ですね。たとえば、音楽をやりたいと考えたときに、パーカッションからは入らないですよね。やはり、メインに見えているのはボーカルやギターだから、それと一緒。映画をやりたいと思ったときに、見えていたのが役者だったので。それが高校のころです。僕は運動できて、勉強できて、生徒会長で、何でもできるタイプだったのですよ。典型的な、嫌な野郎なんですけど(笑)。たとえば、球を投げれば野球部より速いわけですよ。だけど、単純にそれって身体能力の話だから、ボールを遠くに飛ばせるだけ。毎日練習している野球部はゲッツーを取るとか、そういうプレーが上手くなるじゃないですか。僕はそういう、何かに夢中になれる人が羨ましかったんですよ。

_村松さんは、何か一つに絞ることができなかった。

そうなんです。「俺、これしかないから…」みたいなのが逆に格好いいというか。生徒会長も、先生に「立候補しろ」って言われて、気が付いたら矢面に立たされていたというだけ。ふと、あれ? 何を俺やっているのかなって。周りからは、そういうことをやりたい人だと思われていたのだけど、現実の自分とのギャップが出てくるわけです。別に俺、やりたくでやっているわけじゃないんだけど、みたいな。そのときに、たまたま自分のニーズと合ったのが俳優の道で、本当に偶然です。

_東京に出てきたのは、いつ頃ですか?

20歳で大阪から出てきて、会社をつくったのは26歳です。今思えば、随分若かったですが、そうするしかなかった。20歳から25歳ぐらいまでは役者の事務所にいたのですが、1年ごとに喧嘩してやめちゃう。時代はトレンディ俳優の時代だったのですが、自分はショーン・ペンになりたかった。やりたいことははっきりしていたのですが、時代と合わなかったんですね。大学を辞めて親に啖呵を切って、東京に出てきているにも関わらず、気が付いたら25歳ですよ。焦りはないですけど、「これはマズイ」と思いますよね。そんなときに兄貴からマックを教えてもらい、たまたまソニーからデジタル・ビデオが発売された。これだったら撮れると思い、すぐに自主映画を作り始めたんです。俳優って待っている側なので、これは自分で作らないと駄目だなと思って。当時、日本では映像をコンピューターで作る時代ではなかったので、僕らはデジタルで完パケまで持っていく初めての世代だったと思います。

_表の世界から制作側へ、裏方に回ったのはマックとの出会いがあったからなのですね。

いまだに表と裏の違いが分かっていません。僕にとっては一緒なんです。映画をやっているのも、プロジェクションマッピングをやっているのもあまり変わらない。そもそもは良い映画を作りたい、関わりたいというのが出発点なので。高校生のときには、その関わり方が俳優しか思いつかなかっただけ。だから俳優になってからも、監督やカメラマンに映画作りをいろいろ教えてもらったり、時には編集所に編集作業を見に行ったりとか、とにかく映像制作を現場で学びました。あるときに編集所の人に編集所をつくるのは幾らかかると聞いたら、当時リニアで3億円と言われたんですよ。これは無理だな、どうしようと思っていたときにマックと出会ったわけです。一縷の望みじゃないですが、自分がやりたいことをやるには、これしかないという可能性だけを信じてやっていただけ。実際にコンピューターをいじり始めたら、映画の編集だけではなく、カッコいい動くタイトルとかも作りたくなる。当時はモーショングラフィックという言葉すらない時代ですが、コンピューターを通じて可能性がパッと広がった。ただ、そうこうしているとお金が無くなっていて、何か仕事しなきゃ不味いと。ちょうどモーショングラフィックの制作ニーズが出始めたころで、ちょこちょこ仕事をもらうようになったんです。気が付いたらモーショングラフィックのブームがやってきて、アップルから講演依頼を受けたりとか、たぶんモーショングラフィックによるドラマのタイトルバックは、僕らが日本で一番多く作っていると思いますよ。

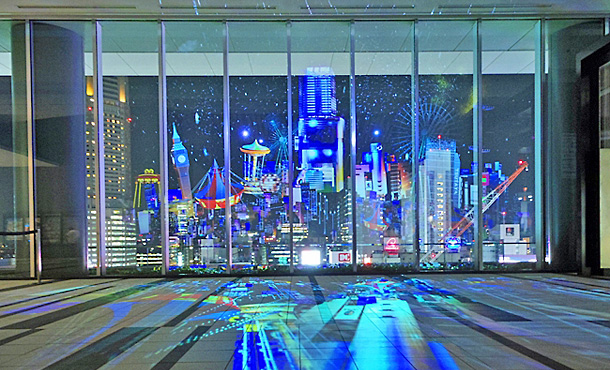

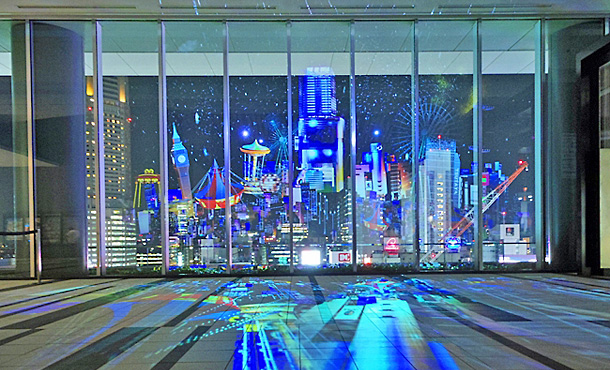

2015 年に渋谷ヒカリエで開催されたプロジェクションマッピングイベント「CITY LIGHT FANTASIA by NAKED」。 リアルな夜景とプロジェクションマッピングを融合した新しい試みとして大きな話題を集めた。

「東京駅の村松」は「みちのくひとり旅」の山本譲二さんみたいなもの

_東京駅の3Dプロジェクションマッピングで一躍有名になりましたが、作品を作り始めたのはいつからですか?

一般的には突然、すい星のように現れたと思われていますが、会社は19年やってますみたいな(笑)。ただ、プロジェクションマッピングの作品は、東京駅が初めてでした。そもそもプロジェクションマッピングは、メディアアートとか、VJさんとかの領域だったと思うのですが、僕らは映像側からそこに入っていったので、そこがすごく珍しかったのだと思う。それまでプロジェクションマッピングは、凸凹して見えたり、グラフィカルだったりとか、動いているのが面白いというものだったのですが、僕らはそこにストーリーを持ち込んで、10分間以上のショーに仕立てたんです。要するに映画監督がマッピングやったら、あんなことになったという。結果的に、あれがプロジェクションマッピングの王道みたいになっちゃったんですが。僕にとっては「みちのくひとり旅」の山本譲二さんみたいなもので、「東京駅の村松です」と言っておけば、大体通じる(笑)。逃れられないとも言えるし、それがあるから知ってもらえるとも言えるし、痛し痒しな感じです。

_映画づくりと同じ感覚でプロジェクションマッピングも作っているのですか?

映像なんだけど、映像じゃないんですよ。建物に映像を映し出す感覚では駄目で、建物そのものが動いて見える感じが大事なんです。そこに映画的なアプローチでストーリーとか世界観を入れていますけど、気をつけないと映像になっちゃうので。スタッフには常に「物を動かせ」と言っています。特に冬場は外で10分もじっと見ていられないですよね。でも僕らは、映画館に人を呼び出して、暗いところに閉じ込めて2時間の作品を見せるという苦行を仕事にしているので、それがどれだけ大変かということを十分に理解しています。ストーリーがなくて見られるのは、たぶん1分が限界。でも長年、僕らは四角いフレームの中だけで映像は作っていたので、リアルワールドに映像が飛び出し、フレームの枠がなくなったときに映像の可能性を改め実感しました。これは面白いなと思いましたね。

_全国各地で毎日のようにイルミイベントが行われていますが、これだけ多くの人びとを魅了するのはどうしてでしょうか?

何でしょうね。いわゆる鉄板の、イルミネーションってあるじゃないですか、あれは何だかんだ言っても規模を拡大すれば、それなりに人は集まっちゃう。僕らがプロジェクションマッピングを始めたときは、従来のイルミネーションが詰まらないから「そうじゃないことをやろうよ」と気持ちがありました。ここ数年は、光や映像を組み合わせた新しいイルミが増えていますが、あまり集客できないところが多いんですよね。こうした中で、僕らが企画している展覧会やイベントにはいつも人がいっぱい集まっています。その強みは何かと考えると、おそらくはストーリー性なのかなと思う。プロジェクションマッピングがどうとか、インタラクションだからと宣伝しても、一般の人には関係がない。彼らはイルミの技術博覧会を見に行くわけじゃない、素敵な冬の体験をしに来ているわけだから。もちろん、今の僕らの一番の武器は「プロジェクションマッピング」であることは確かですが。必要なければローテクでもいいと思っています。

_必ずしもデジタル技術にこだわらないわけですね。

「体験を作る」のにデジタル技術を使うことが多いですけど、そこに拘っているわけでもありません。たとえば、南信州にある村民7,000人の阿智村(あちむら)は「日本一の星空」で有名な村なのですが、いま僕は、そこのブランディングディレクターをやっています。クリエイティブで何かを作るだけではなく、10年後の阿智村の絵も描いていて。完全にまちづくりのです。今までは「日本一の星空」で売っていたのですが、これからは完全に「星の村」にしていこうとプロジェクトを進めているところです。完全に半村人で行ったり来たりしています。また、大阪府と大阪市でも「光の饗宴」というイルミネーションを10年計画で行っていて、今年で8年目を迎えます。大阪芸大の学生と一緒に作品を作ったり、子ども達とワークショップをしながらプロジェクションマッピングを作ってもらったり。僕らがプロジェクションマッピングを作って見せるよりも、とても興味深い試みです。映画づくりも同じなのですが、何か伝えたいものがあって、それを伝える手段として映画を作っているだけ。だからデジタルとか使わなくてもいいし、使いたかったら使ってもいいしという話でしかない。

インタビューは、ネイキッドがプロデュースするカフェレストラン「9STORIES(ナインストーリーズ)」(代々木八幡)で行いました。