【レポート】祭りに人がハマるのはどうしてか? ー ニュースメディア「ホウドウキョク」が渋谷でトークイベント

<イベント概要>

〇名称:【公開収録】飲んで、学んで、盛り上がる!なぜ人は『祭』を求めるのか?

〇開催:2017年9月18日(月)18:00〜21:00

〇会場:渋谷 PLUG IN STUDIO by nana x 2.5D

〇出演:

和田 永さん(アーティスト)

アフロマンス さん(パーティークリエイター)

岸野 雄一 さん(スタディスト)

〇進行:

ドミニク・チェンさん(情報学研究者)

市原 えつこさん(アーティスト)

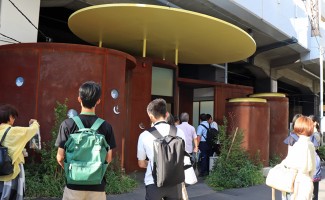

フジテレビが運営するニュースサイト「ホウドウキョク」で放送しているトーク番組「H.SCHOOL」。番組初の公開収録イベント「飲んで、学んで、盛り上がる!なぜ人は『祭』を求めるのか?」が9月18日、渋谷PLUG IN STUDIOで開催された。フジテレビのあるお台場から東京の文化発信の中心・渋谷に場所を移し、今回のイベントでは「祭」をキーワードとし、祭りの仕掛け人であるゲスト3人が登壇して「人が祭りにハマる理由」などを語り合った。 司会のドミニク・チェンさん(左)、市原えつこさん(右)

司会のドミニク・チェンさん(左)、市原えつこさん(右)

情報学者のドミニク・チェンさん、アーティストの市原えつこさんの2人が司会を務める「H.SCHOOL」は、テクノロジーの未来像を届けるトーク番組。毎回、未来を切り拓くゲストを招き、様々な最新事例などを紹介している。今回は秋季例大祭が多い時期でもあることから、今回の番組イベントでは「祝祭」をテーマに語り合った。「祝祭」は世界各国で古くから伝わり、日本でも全国各地に存在する。現代において、これらは盆踊りとして続いていたり、クラブでのパーティーや都市型フェスへと形を変えながらも、人々の暮らしの中で「祭りのDNA」として受け継がれている。

■古い電化製品を妖怪として蘇生させる −アーティストの和田永さん

伝統的なお祭りばかりではなく、最近では新しい「祭」も次々に生まれてきているが、まずアーティストの和田永さんは自身が手がけるプロジェクトを紹介した。和田さんは、2015年から古い電化製品を電子楽器として蘇生させ、合奏する祭典「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」を始動させている発起人。例えばブラウン管テレビは、テレビから出ている静電気を手でキャッチして、アンプから音を出すことで楽器にしている。

和田さんが、古い電化製品を蘇生させるのは、「現代の妖怪化の道」を目指しているからだという。江戸時代などの妖怪といえば、捨てられた桶や傘が物の怪となり、再び人間界に現れるような描かれ方が多い。和田さんは「現在の妖怪は電化製品じゃないか?」「これが妖怪として出てくるんじゃないか?」との思いで、プロジェクトを始めたと語った。

さらに「電気的なサウンドは、どこか電化製品のうめき声のように聞こえる」と指摘。不要になっても、まだ呼吸をしていると訴える電化製品を見出すことで、「妖怪としての道を彼(電化製品)に与えることができるのではないか?」と、自身が取り組む「祭」の意義を明かす。 和田さんは、ブラウン管テレビと扇風機で作った電鳴楽器での演奏も披露。家電製品が発する電子的な音は、和田さんが言う、まさに「うめき声」だったが、不思議と聞き入ってしまうようなサウンドで来場者を魅了していた。

和田さんは、ブラウン管テレビと扇風機で作った電鳴楽器での演奏も披露。家電製品が発する電子的な音は、和田さんが言う、まさに「うめき声」だったが、不思議と聞き入ってしまうようなサウンドで来場者を魅了していた。

◎祭りは「コンテンツ」ではなく「場」と「集う人々」―アフロマンス

続いて語ってくれたのはアフロマンスさん。アイデアで非日常体験をつくりだすパーティークリエイターを名乗り、2012年には都内で初の泡パーティーを主催。その後も街中を巨大ウォータースライダーに変える「Slide the City」などを手がけている。

アフロマンスさんは、イベントを開催してきた中で感じた「現代の祭に求められている機能」を体系化して解説する。まず「祭」とは、「コンテンツ」ではなく、「場」と「集う人々」だというのだ。ここで重要なものが「リード」と「ガイド」の存在だという。例えば、クラブでただ音楽をかけても、勝手がわからない客は棒立ちになってしまいがち。そこでDJがブースを出て、前で跳ねたりして手本を見せることで盛り上がるというのだ。確かに日本人の気質として、そのような傾向はあるだろう。アフロマンスさんは「場の楽しみ方の『リード』というかインストラクター的な側面がDJにはある」とし、「お祭りの踊りとかも『型』があったりする」と、その共通点を挙げた。 左から和田永さん、アフロマンスさん、岸野雄一さん

左から和田永さん、アフロマンスさん、岸野雄一さん

加えて、祭には「理屈からの解放」があるとも指摘する。「日常は理屈でできている」が、「理屈じゃない『なんかワクワクする』みたいな、そこをお祭りに求めているんじゃないか」と人が祭に熱狂する理由を分析した。

そして、祭があることで「理屈のある日常」と「理屈じゃない非日常」を人は行ったり来たりしているというのだ。「日常っていうのがこの世で、非日常はあの世」とも例え、「この行ったり来たりがすごくすごく大事」「祭りで人は幸せにはならないが、救うことはできると思う」とまとめた。ストレスの溜まった日常を離れ、非日常の世界へ行くことは気分転換にもなる。確かに行ったり来たりできれば、ライフバランス的にもいいのだろう。

■祭りとは「つながりの再確認だと思う」 − 岸野 雄一さん

最後の岸野さんも自身の活動経験から、「祭の定義」を紹介した。自らを「スタディスト(勉強家)」と名乗り、アーティストとして活躍するほか、大学講師や盆踊りDJなど多岐に渡る活動を展開している。

岸野さんは自身の活動の特徴を、アフロマンスさんが展開した「日常と非日常を分ける」のではなく、「侵食していく感じ。日常の中でいかにできるか」だと説明。自身が手がける営業中のコンビニエンスストアでのDJイベントも、もはや日常的な空間となったコンビニでやってしまおうというものだ。

また、楽しい歌謡曲がたくさんあるのにもかかわらず、盆踊りでは一向に流されないことを憂い、自分でやるしかないと発起。「いつまでたっても形骸化している」「若い人が来なくなる」との思いから、櫓(やぐら)にDJを配置した盆踊りのイベントを開催した。普通の盆踊りに新しい楽曲も取り入れ、「とにかく今までのものを残しつつ、新しい要素をまさに『アップデートした』」と振り返っていた。 祭の定義について、岸野さんは「つながりの再確認だと思う」と自身の考えを明かす。現在のSNSですぐにつながる世界において、簡単にブロックしたりリムーブしたりする風潮を「本当につながっていたのか?」と疑問に思っているそう。一方で「現実世界での体験が非常に大きな喜びだと思う」とも語り、祭という現実世界でのつながりや体験の有効性を訴えた。

祭の定義について、岸野さんは「つながりの再確認だと思う」と自身の考えを明かす。現在のSNSですぐにつながる世界において、簡単にブロックしたりリムーブしたりする風潮を「本当につながっていたのか?」と疑問に思っているそう。一方で「現実世界での体験が非常に大きな喜びだと思う」とも語り、祭という現実世界でのつながりや体験の有効性を訴えた。

3人のトークが終わったところで、進行役の市原えつこさんは「祝祭は冥土のコミュニケーション」と、祭に対する考えを述べた。祭はあの世の空間だと思ったとし、例えば普段仲良くならないような人とイベントでは楽しめた理由を、「あの世だから何でもできるんだ!」と思ったという。

同じく進行役であるドミニク・チェンさんは「狂いと祭りをいつも心に」とコメント。コンビニにいてもDJイベントができることを知り、「日常と非日常を分けるのではなく、どこか連続していて…」「片方にいるときに、もう片方への思いを馳せられる」とまとめていた。

3人の祭りの仕掛け人の話を聞いて、 たとえ伝統的な祭りが「パーティー」や「フェス」に変わったとしても、人が祭りに熱狂する理由は「昔も今も変わらない」ことが分かった。たとえば、渋谷のスクランブル交差点はW杯サッカーやハロウィン、年末カウントダウンなど、多くの人々が集う「祝祭の舞台」として選ばれることが多い。アフロマンスさんのいう祭りは「コンテンツ」ではなく、「場」と「集う人々」で出来ているという話でいえば、まさに渋谷は祭りにふさわしい場といえる。さらにSNS時代だからこそ、尚更リアルで人と人の結び付きが再確認できる「祭り」を求めるのだろう。

<参考記事>

*サッカーなどで盛り上がりたい街−−「渋谷」(2013/5/24)

重野マコト

社会部記者として新聞社に入社後、イベントプランナー、コンテンツディレクター、飲食店経営を経て、現在はフリーライター。インタビューやイベントレポートなどの現場取材をメインに活動する。