分かりやすいものへの危惧

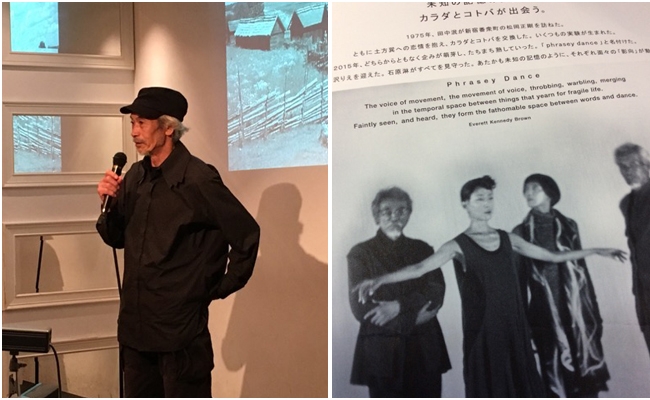

『影向』。 松岡正剛×田中泯×宮沢りえ×石原淋。そして山本耀司。 この顔ぶれを見て、「いったい何が起きるのか」と誰もが思ったはずだ。 なんと贅沢な、不良の大人の悪ふざけの「遊び」だったのだろうか。 不幸にもその場で鑑賞できなかった人たちからは、「いったいどういう舞台だったのか?」と聞かれる。 そこで何が起きたのか、起きなかったのか。 そもそも「演者」とは一体何者なのか?「観客」とは一体何者なのか?そのような「問い」そのものが、この舞台に提示された(されない)ことだったのだと思う。 打上げ会場で、パルコのプロデューサーからは「ぜひ再演を」、「ぜひ地方公演も」と懇願されたと聞いた。

細部にわたり決められた脚本があり、稽古があり、予定調和的に毎回同じことが繰り返されるといったものの危険さ。そのプロデューサーの温度差自体がこの公演をやった意義であったのかもしれない。

内容だけを報告するとすれば、アンリ・ミショーから始まり、寺山修司、土方巽、石牟礼道子、フランツ・ファノン、安井浩司、宮沢賢治、、、と連なっていく。まるで連塾。 肉体や言葉、自分、主語の在り処が失われていく現在。その日の新聞の記事から抜粋された、地中海を渡り故郷を失ったトルコ難民の話をもとに、それらの失われた所有者の問題が明るみに出されていく。。。

挿入歌である井上陽水の「最後のニュース」や「夢の中へ」。

日常/非日常、舞台/客席、演技/素、固有/一般、大文字/小文字、虚/実、過去/未来などといった様々な二項対立の境界壁が崩れていき、いや崩していく。。。(そもそも確固たる対立を定義するほどのものが私たちの中であったのか。どうか。) 異種、異次元のものが混在し、多重化する。しかし重なり合っている部分は決して混濁しているのではなく、透明性があり、風が吹き抜ける。 コーリン・ロウは『コラージュ・シティ』を記し、古代ローマの都市計画と現在の廃墟などその見えないものまで可視化した。カルヴィーノの『見えない都市』では、マルコ・ポーロがフビライ=ハンに世界そのものを映し出した。。。

自らは決して輝くことのない月。しかし、舞台の後半に書かれた「月」は様々な自体に自らの形を変えて、プロジェクターによって光源となり、演者や舞台装 置、客席や、天井など全てを照らし出す。それは田中泯によって描かれる。この世界では、「田中泯」という一点以外のものが全て照らされることになる。世界 でたったひとつの照らすことのできない一点。 何も映しだされなかった対象物を失った「暗闇」や「幕」こそ、影向=神仏が仮の姿をとって現れる姿 そのものであり、その「暗闇」こそが名付けられない、しかし目には見えない所有者の空間でもある。

田中泯さんの光によりドローイングは、無論冒頭のアンリ・ミショーのメスカリンドローイングと対応している。

打ち上げの最後に、「舞台芸術はどんどん見やすいものになっていっている。分かりやすいもの、理解しやすいものだけの舞台芸術は、本当は大変危険で、恐ろしいことだ」と危惧した田中泯さんが印象的だった。

奇しくも、このフライヤーの冒頭に記されている「新宿番衆町の松岡正剛」という場所は、いま私が住んでいるマンションである。

松岡さんの「工作社」の旗揚げの場所である。

汚点(しみ)の祝祭、腕の音階

さまざまな運動

人は<無>の中に跳びこむ

旋回するさまざまの努力

人はただひとりでありながら、大勢群がっている

何という数えきれないほどの人類が前進し

つけ加え、広がり、広がっているのだろう!

疲労よ さらば

橋の基台の棲息地のつましい両足動物よ

引き抜かれた鞘よ さらば

人は どんな他者でもいいが (on est autrui

とにかく他者だ n'importe quel autrui)

ヴィヴィアン佐藤(非建築家)

非建築家、アーティスト、ドラァククイーン、イラストレーター、文筆家、パーティイスト、、、と様々な顔を持つ。独自の哲学と美意識で東京を乗りこなす。その分裂的・断片的言動は東京では整合性を獲得している。。。なんちゃって。