毛布の中で編集された記憶の断片

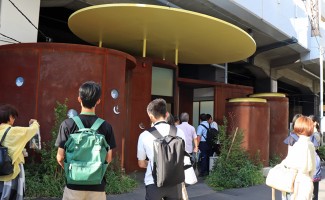

少し前のことですが、現在、TOKYO HIPSTERS CLUBで開催中のアラキミドリさんの展示のレセプションパーティに行ってきました。アラキさんは美大でグラフィックデザインを専攻し、雑誌編集の仕事を経て、アーティストとして主にデザインとアートの境界を飛び越えるような作品を作っている方で、『BUNKA×PERSON』でのインタビューがとても面白かったので、今回の個展を楽しみにしていました。アラキさんのホームページを見てもわかるように、アラキさんはこれまでにも写真、映像、ドローイング、言葉、立体、インスタレーション、家具、スイーツ(食品)、雑貨など、様々な媒体を用いて作品制作を行ってきています。僕がアラキさんの名前を最初に知ったのは、『PLANTED』という”ガーデニング系ライフスタイルマガジン”に掲載されていた、じょうろのような形をした「鉢」の作品でした。ガウディの建築物や岡本太郎の太陽の塔を想像させる、その奇妙な物体に開けられた穴や小窓から植物が伸び伸びと顔を出していて、まるで植物が勝手に鉢の中に侵入して一体化しているようにも見えました。

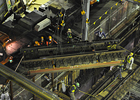

「Recollections in the blanket」と題された今回の展示は、アラキさんの今までの作品を集めて構成されていますが、それらはただ過去の作品として陳列されているのではなく、同じ部屋に置かれることで相互に領域を浸食し、発表された当時とは別の側面を見せているように感じました。例えば一見脈絡のない「JUNK SWEETS」の写真と、幼少の体験を綴った言葉のドローイングが同じ壁に並んで展示されると、どこか記憶の底で繋がりを持ち、根本は同じものだったのだろうかと考えさせられたし、ライトの灯りが作り出すユニークな形の影は、傍らに置かれた毛布の中に潜り込むアラキさんが幼い頃に妄想していたであろう天井の模様を想像したし、映像作品の中に流れる「さっきここにあった」風景とその外側に広がる「今ここにある」風景のマッチングが視覚のズレを生み、記憶の曖昧さや不確かさのようなものを強く意識させられました(しかもその映像作品を展示した会場の様子をさらに映像に収めることでメタ的な二重のズレとなり、時間軸がより一層曖昧になっています)。

同時に、アラキさん自身が「ひとつの世界に奥深く踏み込むタイプではない」と分析するように、表現する媒体を固定せずその時の状況や感性で適切な表現手段を選び、どこか軽やかにその表現欲求を作品に昇華させていく様子からは、作者の内面の暗闇や本性を表現した作品と対峙してショックを受けるというよりも、作者がその媒体を選んだ理由や表現したかったものを想像して「なるほど」と納得するような、編集者的なクリエイティビティの在り方を感じました。

「カテゴリー分けされることが苦手」と言うアラキさんの思考を象徴するような、編集者時代の印象的な仕事があります。アラキさんが編集長を務めていた『gap』というファッション誌とライフスタイルマガジンの中間に位置するような雑誌の、ある号の特集が「建築を着る」というテーマのものでした。「建築をファッションの文脈から捉え直す」という内容で、当時センセーショナルだった伊東豊雄の「せんだいメディアテーク」の新しさに触れ、モンゴルの移動式住居のパオ(=ゲル)を洋服のように紹介し、竹村真一による「棲む服・着る家」というユニークな視点で書かれた文章を掲載し、「家を無くしたとき、最後に身を守るのは洋服である」というコンセプトから洋服作りに携わる「FINAL HOME」の津村耕佑の作品をフィーチャーするという、非常に読み応えのあるものでした。当時、大学生だった自分にとってその号は、建築とファッションの両枠にとらわれず鮮やかにそのボーダーを行き来した上で、本能的な人間の生活の在り方にまで踏み込んでおり、漠然と出版関係の仕事に就いて雑誌を作りたいと思う自分が思い描く理想の雑誌でした。(その号には既にスイーツで作った建築物のようなものを掲載していて、それがゆるやかに『JUNK SWEETS』に繋がったのかなと想像すると感慨深いです。)

編集とは、数多くの情報の中から何かを「選択」し、あるアイデアに沿って提示することによって新しい文脈や意味を付与・強化していく作業でもあります。今回の展示は、アラキさんの過去の作品群の中からアラキさん自身があるテーマに沿ったものを「選択」し、「Recollections in the blanket」というタイトルの元に新しい価値観を提示するという趣向のもので、その意味でも「編集者」的な手法で準備された展示のように感じられました。個々の作品を一つ一つ個別に鑑賞する個展というよりは、それらが一体となったこの部屋こそが「Recollections in the blanket」というタイトルの大きな一つのインスタレーション作品という様相で、記憶の断片のようにペインティングやスイーツの写真や言葉が壁に並び、天井には鳥やお化けの影が投影され、椅子にしがみつくようにして毛布の中に身を隠す作者の目の前に思い出の場所がフラッシュバック的に映し出されるその部屋は、シュールレアリストの絵画に描かれる不条理な風景のようでもあり、アラキさんの夢のワンシーンのようでもありました。

「毛布の中の思い出(瞑想)」とも、「毛布の中で再収集された」というニュアンスにも読み取れる今展は、アラキさんの小さい頃の記憶を覆う「毛布に包まれる」感覚の一端を十分に感じさせる内容で、改めてインタビューを読み直すと解釈のし甲斐があるような、どこか「童話的」な匂いのする非常に楽しい展示でした。展示は27日までですので、ご覧になる際にはインタビューと合わせて鑑賞してみることをお勧めします。

(写真は全て「Recollections in the blanket」展の会場風景)

(写真は全て「Recollections in the blanket」展の会場風景)

編集部・M

1977年東京の下町生まれ。現代アートとフィッシュマンズと松本人志と綱島温泉に目がないです。