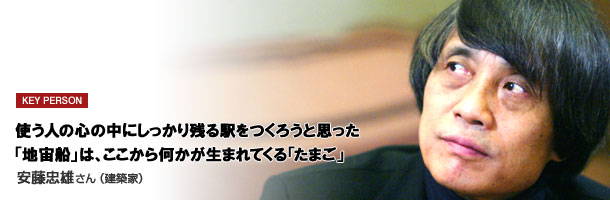

6月14日、東京メトロ・副都心線が開業しました。東急電鉄が委託した渋谷駅の設計デザインを手がけたのは建築家・安藤忠雄さん。「地宙船」をテーマにしたそのユニークなデザインは開業前から大きな話題を集めていました。個性あふれるデザインの渋谷駅の魅力について安藤さんにうかがいました。

日本の街には多くの歩道橋がありますが、その歩道橋が日本の街を一番壊しているのではないでしょうか。特に東京の中心は全部そうですよ、上がったり下がったりと。これは東京の問題なのか、国の問題なのかよく分かりませんが、とにかく不便な施設で、使う側から言うと早く解決してもらわないと困る。日本は高齢化社会が急激に進んでおり、高齢の方には歩道橋を上り下りするのは難しいですよね。若者にとっては全然問題ないでしょうけど。そのことを考えると、人生90年の日本の長寿社会ならば、長寿社会に対応した街をつくってほしい。それはやっぱり国がしっかりしないといけないと思います。

日本の国が誇れるものはいろいろあると思いますが、その一つに公共輸送機関が優れていることがあると思います。ここ(渋谷)で言うと、東急などの私鉄やJR、地下鉄もあるし、バスもたくさんある。これだけ交通機関が網目のように入っている国はないんですね。これは世界一です…私が知っている限りでは。

私は東京オリンピックのグランドデザインの総監督も務めていますが、山手線の内側はマイカーを自主的に乗り入れないようにする運動をしたい。もう少し便利に、(公共輸送機関の)本数を増やすとかね。そうすれば日本人は意識が高いから結構減るんですよ。そのためにも駅は重要な役割を果たすと思います。

駅のデザインは他でもやっていますが、まず、機能的に優れていること、魅力的であることが大事ですね。今までの駅は乗降だけ(が目的)だったと…。そうではなく、例えば上野毛の駅では託児所をつくっていますが、そういうものをしっかりつくって、地域の生活や文化を支える場になればと思います。

それともう一つは、駅というのは記憶の中に残っていくべきものだと思います。この30年間ぐらいはひたすらつくりやすい機能的な駅をつくってきましたから…あんまり記憶にないでしょ。どこか覚えていますか?どこの駅がいいなとか?

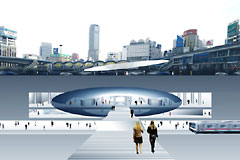

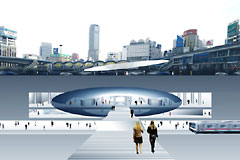

提供:安藤忠雄建築研究所+東急電鉄

ここ(渋谷)の駅をつくる時に、使う人の心の中に残る駅をつくろうと思いました。あの駅を通ったとか、あの駅を使ったとかという印象があれば、例え小さい駅であってもその駅がいつまでも心の中に残っていく。そうあるべきだと思ったんです。「地宙船」というのは「地下のたまご」ですね。で、何で「たまご」かというと、前からたまごをつくりたいなと思っていたんですけれど、ここから何かが生まれてくる「たまご」。「地宙船」の中に入ると心がワクワクするとか、電車に乗る以上のことを考えられる駅にしたいと思ったんですね。そこから何かが生まれてくるような駅をつくりたいと思ったんです。例えば、一人一人が体験して、こういう考え方もあるのかという自分の生き方にヒントになるような、「この駅、面白いな。俺も面白いこと考えよう」というような駅にしたいというのが原点なんですね。(ここから見ますと)ちょうどたまごの殻が割れているように見えますが、約100メートルある「地宙船」の真ん中に大きな開口部があります。そこを通して実際に電車が走ってくるのが上から見て分かるようになっています。多くの場合、地下鉄の駅に行くと不安なんですね。自分がどこにいるか分からない。(この渋谷駅は)地下30メートルの鉄道が通っているところまで吹き抜けですから、自分が居る場所がしっかり分かる。都市というのは安全で安心で、心の安心もいるんですね。ここ(渋谷駅)にいると自分がどこにいるかという動きが分かるので、安心だと思うんです。