★『屋根裏のポムネンカ』

ヴィヴィアン佐藤評★

日本は昨今チェコアニメブーム。日本でもっとも人気の高い作家はヤン・シュヴァンクマイエルだが、チェコの友人に因ると本国ではこのイジー・バルタに名実共に軍配が上がるという。この巨匠の実に24年ぶり待望の新作が、日本の企業からの出資を受けてついに誕生した。

帽子をかぶった金髪のお人形ポムネンカ。毎朝ケーキを焼く事が得意な彼女は屋根裏のアイドル的な存在。鼻が鉛筆で耳がボタン、粘土細工のシュブルト。正義感強いドン・キホーテのクラソン。いつでも食欲と眠気は人一倍のクマのぬいぐるみムハ。屋根裏の使われなくなった古いトランクに、4人は毎日楽しく朗らかに暮らしていた。

ある日、悪の親玉・フラヴァの手下の黒猫の罠にはまり、ポムネンカがさらわれてしまう。それを知らされた屋根裏の善良な住人たちは、ポムネンカを奪い返す苦難の旅に出ることになる。

途中、階下に住んでいる人間のおばあさんと女の子が現れ、物語とガラクタたちの旅(時間)は一時中断させられる。人間が見ている間、そこには「人間の時間」が流れ、人間が居なくなると再び「ガラクタたちの時間」が流れるのだ。だからこの屋根裏の出来事は、決して人間には覗き見ることは出来ない世界なのだ。

困難な旅中、衣装ダンスから流れるシーツの洪水や、枕の雲とそこから落ちる羽根の雨に遭う。ガラクタで出来た飛行機や船に乗り込み、時にはすべてを黒く染めてしまうカートリッジの海をかき分けていく。そしてついにフラヴァの悪の帝国へと乗り込んでいくのだ。

いままでのチェコやロシアの実写アニメの面白さというと、複雑な面白さがそこにはあった。日本とは生活習慣や時代が異なるクリエーターたちが、主に自国の子供のために作っているものが多く、可愛らしさや音楽、色使いの新鮮さを感じるのと同時に、現代の日本の文化のとの「違い」をむしろ楽しむところがあった。しかし、この『屋根裏ポムネンカ』の場合、価値観や時代感覚はいまの日本のものとほとんど変わらない。未知の異文化としてではなく、いつの間にか等身大の物語として魅入ってしまう。ここがいままでのチェコアニメとは大きく異なるところだ。 物語の冒頭から出て来る「今日は誰の誕生日ゲーム」。サイコロの当たりの目が出たら、その人の誕生日ということになり、お祝いをしてあげるというもの。毎朝ポムネンカの作るケーキをみんな楽しみにしている。この遊びはチェコでは有名な子供たちの遊びで、屋根裏のおもちゃたちがこの遊びに夢中になっていることが、興味深い。自分たちの「誕生日(製造日)」を知らないおもちゃたちは、のちに人間から見捨てられ、ガラクタになってしまう。「誕生日(製造日)」を知らないガラクタたちは同時に「命日(廃棄日)」をも引き延ばされ、それすらも人間たちからは忘れられてしまっているのではないだろうか。

物語の冒頭から出て来る「今日は誰の誕生日ゲーム」。サイコロの当たりの目が出たら、その人の誕生日ということになり、お祝いをしてあげるというもの。毎朝ポムネンカの作るケーキをみんな楽しみにしている。この遊びはチェコでは有名な子供たちの遊びで、屋根裏のおもちゃたちがこの遊びに夢中になっていることが、興味深い。自分たちの「誕生日(製造日)」を知らないおもちゃたちは、のちに人間から見捨てられ、ガラクタになってしまう。「誕生日(製造日)」を知らないガラクタたちは同時に「命日(廃棄日)」をも引き延ばされ、それすらも人間たちからは忘れられてしまっているのではないだろうか。

また、物語の終盤ヒロインのポムネンカが増殖し、どれがの「本物」のポムネンカが分からなくなってしまう。現在多くのおもちゃは手作りの一点ものとは異なり、工業製品であり大量生産品として流通している。同じ型のポムネンカがたくさん存在していても何の不思議はない。しかし沢山のポムネンカが居るという事は、かつておもちゃたちの所有者であったはずの人間の女の子たちも全く同じ数だけ存在するという事でもある。現実の女の子の数だけ物語のヒロインは存在するということ。それは誰でも女の子である以上ヒロインになることが出来るし、物語の主人公を演じることが出来る権利でもある。 そしてこの作品表現上の大きな鍵は、ふたつの「時間」と「鏡(フレーム)」である。

そしてこの作品表現上の大きな鍵は、ふたつの「時間」と「鏡(フレーム)」である。

ひとつ目の時間とは劇中流れる「時間」のことである。屋根裏のおもちゃたちが独自に繰り広げる世界は、あるとき懐中時計という形を借りた「神(と仮定する)」の逆鱗に触れる。この光景は我々の地球や宇宙を取り巻く自然環境とその引き延ばされる終末を示唆させる。我々人間の様々な営みや歴史もあるとき突然、大きな「神」の気まぐれによって摂理が変えられ、何の跡形もなく押し流されてしまうかもしれないということ。その大きな絶対的「神」ともいうべき存在が、「屋根裏の神」という形で存在している。劇中「神」とは「時間」を支配する事、すなわち「水」のモチーフとして浮かび上がる。

また一方、実写アニメーションという性質上、一コマづつ撮影される手法における労力とともに費やされる膨大な「時間」がある。一日撮影しても数秒しか仕上がらないという気の遠くなるほどの作業で、仕上がった映画は甚大な「時間」と労力の圧縮物ともいえる。

アニメーションの語源はアニミズム。「命」を吹き込む作業である。いわば錬金術的なニュアンスを含み、人形たちの動きや表情を実に生き生きとしたものにしているのだが、映像における「時間」を捕らえる事への意識/情熱は、留まる事を止まない「水」の表現方法にこそ見て取れる。水道の蛇口から滴り落ちる水の「一滴」、シーツからなる川の「反乱」、羽根による滴り落ちる「雨」、全てを漆黒に染めてしまうカートリッジの荒れ狂う「黒海」。そういえばルネサンスの巨人レオナルドもまた「水」の表現に取り憑かれていた。彼は治水から軍事、そして水そのものの動きを生涯追い求めていたころは有名である。「水」の本質を理解し捉え直す事は、美術史においてルネサンスから繰り返し行われてきた事で、世界の「時間(動)」を解剖学的に理解する事である。『屋根裏のポムネンカ』の「水」の様々な表現方法に、監督の「時間」への独自の解釈がそこには現れている。

そして「鏡(フレーム)」。「鏡」は「窓」と同様、切り取られた別の世界の入り口である。劇中「鏡」や部屋の「窓」、列車の「車窓」、刻々と飛行機が飛んでいく姿が捉えられた「キャンバス」など様々な別の次元の世界のフレームが出現する。そこから顕われる別世界は実写アニメーションではなく、平面アニメーションだったり、油絵であったりするのだ。この次元の異なる表現方法はフレームの外には全く異なる別の次元が存在している事も顕わしている。ここにも我々の世界との関わり方の比喩が見て取れる。

しかし表現方法の次元が異なれば立ち顕われる姿も変わって来るのも当然なのだが、何よりも人形たちを他人事に思えないという感情の根底には、目に見える形や表現を超えて、ガラクタたちの「心」がいかに我々の無形の「心」に似通っているかを余計に際立たせている事に気が付かせられる。

http://www.a-a-agallery.org/intheattic/

(c)BIO ILLUSION s.r.o.

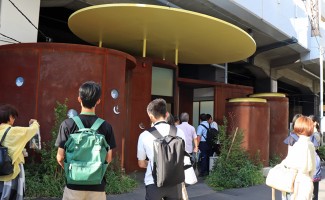

8/1より渋谷ユーロスペースにて公開。

ヴィヴィアン佐藤(非建築家)

非建築家、アーティスト、ドラァククイーン、イラストレーター、文筆家、パーティイスト、、、と様々な顔を持つ。独自の哲学と美意識で東京を乗りこなす。その分裂的・断片的言動は東京では整合性を獲得している。。。なんちゃって。